文艺是铸造灵魂的工程,文艺工作者是灵魂的工程师。沈阳市劳动模范解勇,作为“解勇劳模创新工作室”的创建人,始终贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上讲话精神,坚持以人民为中心的创作导向,助力新时代社会主义精神文明建设。

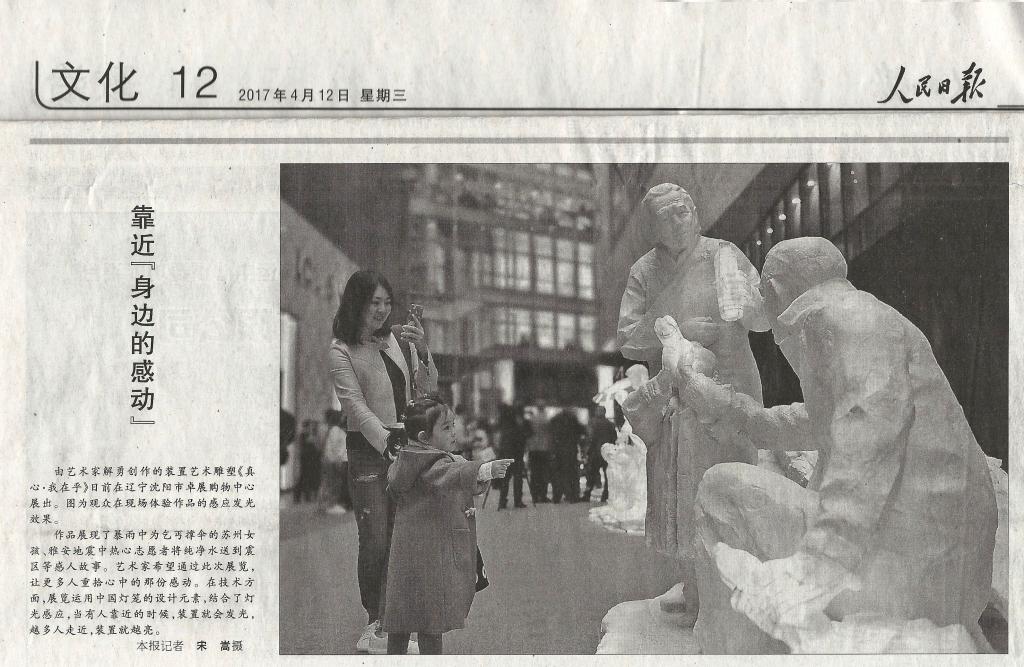

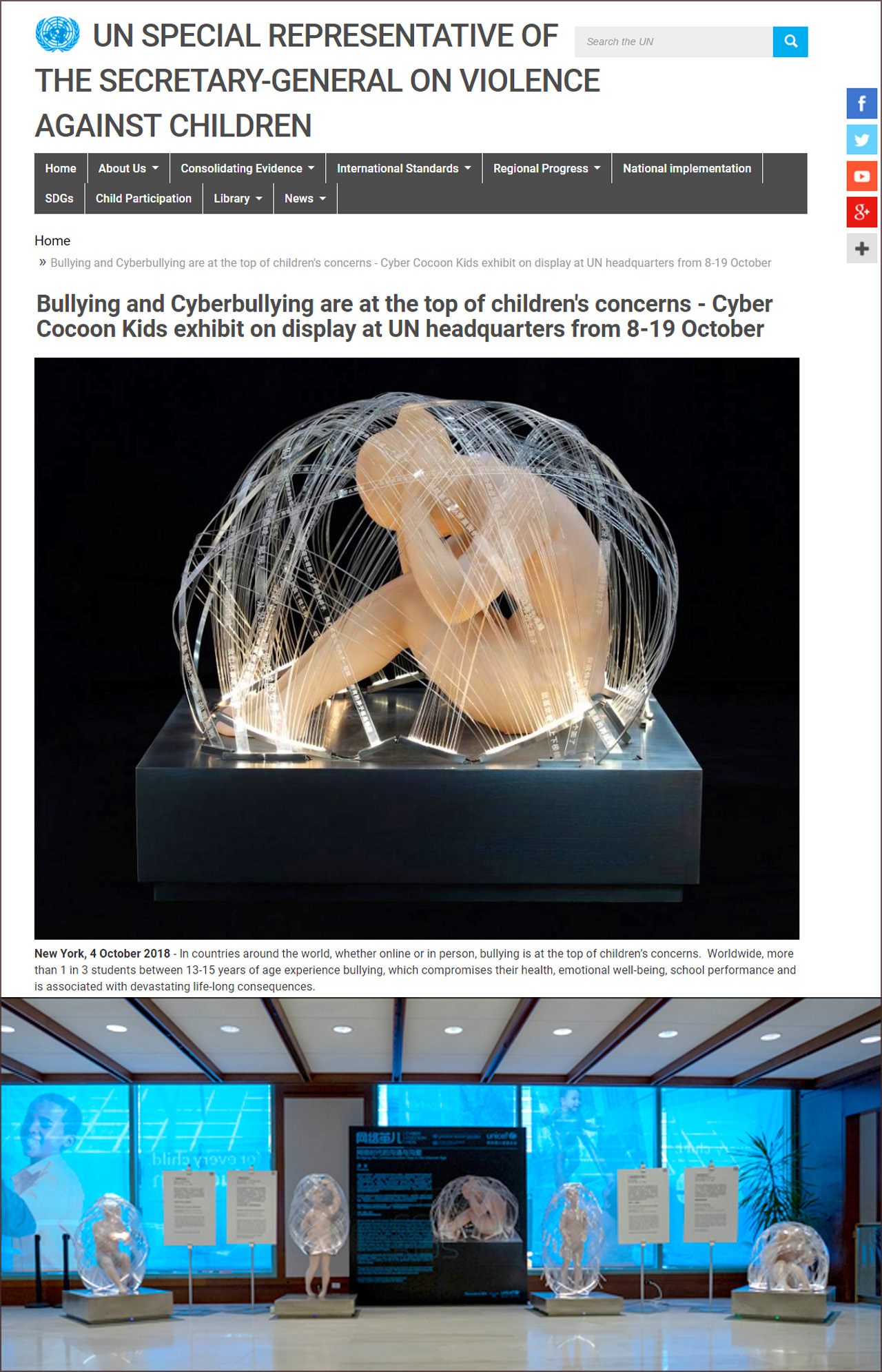

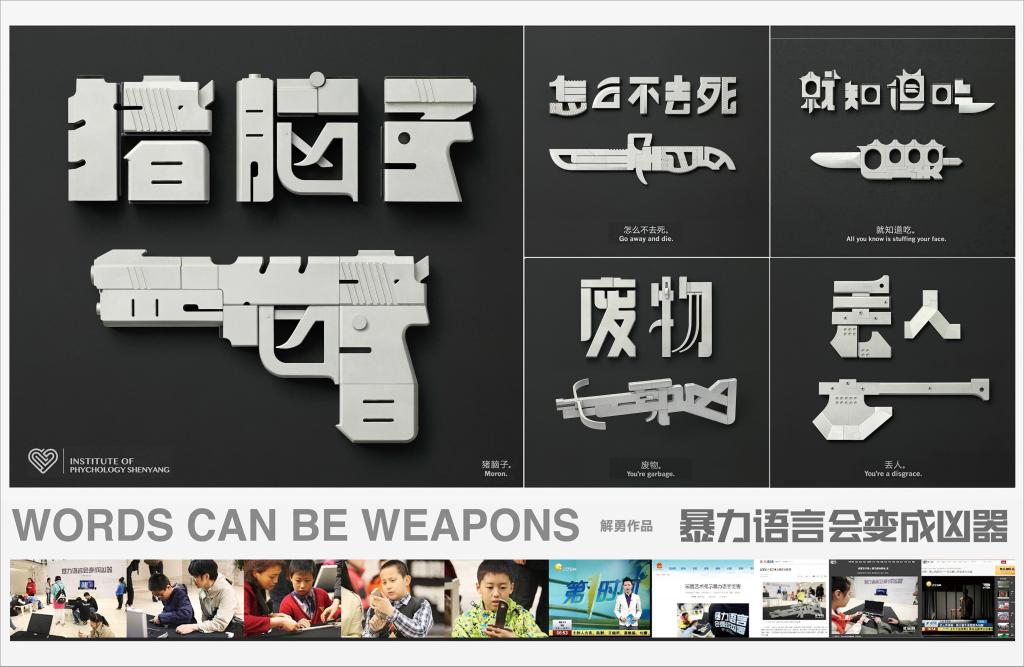

解勇劳模创新工作室成立于2015年,并于2023年晋升为市产业级劳模创新工作室,是一个集结了众多扎实专业知识、丰富实践经验和强烈创新意识成员的创新平台。解勇教授认为,艺术家的创作智慧是与社会责任感紧密相连的,根植于社会打造公众艺术,是艺术家的职责与担当。因此,他带领工作室成员在研究如何用艺术作品讲好中国故事、传播中国文化方面做出有效的探索与创作实践。他始终坚持公益主题的艺术创作社会实践研究,聚焦以艺术创作对话社会现实,研究用艺术作品呈现社会关怀,通过艺术行为让不可见的可见,让不可闻的可闻,为无声者发声,为弱者代言,其作品荣获国际奖项11项。近十年,解勇教授先后有9个公益主题艺术创作展被人民日报、新华社、中国政府网、路透社、中央电视台等主流媒体报道。其中,以关注儿童上网安全为主题的艺术作品《网络茧儿》2次受邀在联合国总部展出并被联合国官方网站报道。

工作室不仅是艺术创作创新的场所,更是围绕高校美育教育和专业发展趋势开展跨学科创新项目和实践活动,其中解勇教授参与国家级课题5项、主持省级课题7项。近年来,工作室获批国家艺术基金6项、教育部产学合作育人项目2项、国家级大学生创新创业项目1项、中国性病艾滋病防治协会项目1项、辽宁省“兴辽英才计划”社会哲学领军人才项目1项、沈阳市社科联项目2项、省级以上大赛奖项16项。通过实践探索,工作室成员不仅积累了丰富的科研经验,更培养了解决实际问题的能力,先后荣获全国轻工技术能手、辽宁技术能手、辽宁五一劳动奖章、沈阳市劳动模范、沈阳市第八届优秀专家、沈阳市教育系统宣传工作先进个人等荣誉称号。这些成果不仅提高了学校的教学科研水平,还为行业发展和社会进步做出了积极贡献。

此外,工作室以校企合作为依托,与地方经济、产业发展、行业需要为核心,力图将工作室打造为产教融合的孵化器。工作室教师凭借专业知识,针对行业趋势和企业需求,将社会需求和工作室技术专长结合起来,积极投身于企业的技术创新与研发工作,不断提出创新性的技术解决方案,并结合企业实际情况进行优化。工作室将创新成果进行转化和应用,道路指示牌(校园运动体育馆)外观专利、教育教学演示装置外观专利、画廊展示灯外观专利、工业设计用模型存放装置、一种美术用多角度画板、展馆艺术品设计制作等创新成果实现专利成果转化253万元。

工作室注重企业文化的塑造与传播。通过开展各类学术交流、文化展演活动等方式,积极拓展企业文化理念,成为企业文化的传播者和践行者。通过工作室的精心打造,助力企业创新与升级,不仅在本土深耕,还与乡镇企业紧密合作,推动产品研发。其中,沈阳昌浩玻璃制品有限公司在沈阳大学建立的玻璃艺术工作坊,基于工作室成员对艺术的执着追求及坚实的研发能力,工作坊荣获第七届辽宁省大学生艺术展演一等奖、“辽宁省轻工业联合会校企协同创新示范基地”等殊荣,并被评选为“辽宁省工艺美术行业协会人才培训基地”和“辽宁省装饰协会产学研人才孵化基地”。工作室教师、企业专家共同指导学生参加“中国•河间”工艺玻璃创新大赛,并取得优异成绩。此外,工作室团队承担了辽宁省教育厅教育教学研究项目——“公共艺术人才校地校企联合培养研究院”和“辽宁省普通高等学校校际合作项目”,实现校企资源优势融合互补,充分发挥校企合作及校际合作示范辐射作用。

解勇劳模创新工作室的建立,不仅为我校教师提供了一个展示自我、交流学习的平台,更是推动了艺术的文化传承和发展。在未来的发展中,工作室将继续发挥其在行业中的引领作用,汇聚更多智慧,激发更大潜能。他们将以更加饱满的创作热情和更加务实的工作作风,通过更多有筋骨、有道德、有温度的艺术作品,担负新时代聚民心、育新人、兴文化的责任与使命。